メニュー

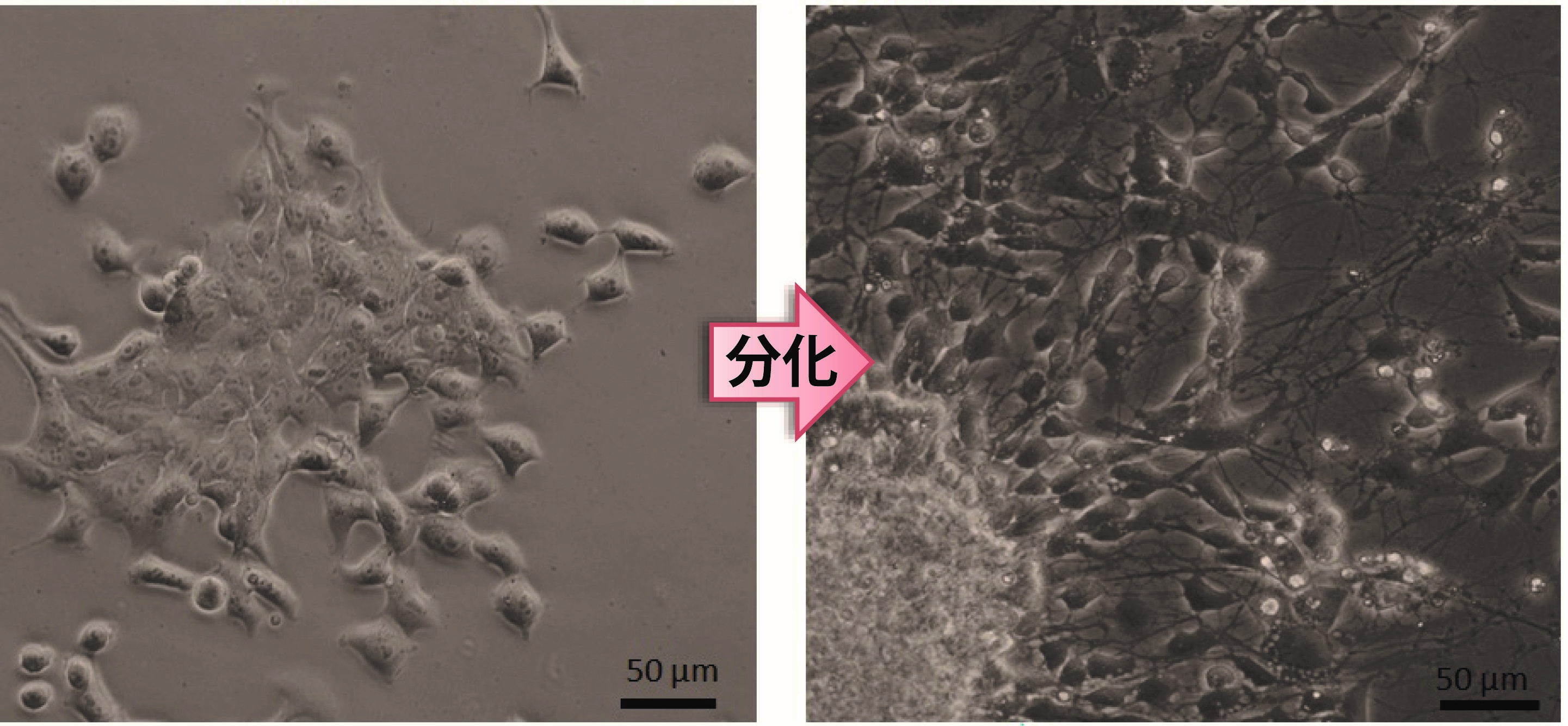

図1)薬剤添加による未分化神経細胞(P19C6細胞, 左)から神経細胞(右)への分化

図1)薬剤添加による未分化神経細胞(P19C6細胞, 左)から神経細胞(右)への分化

生物の進化は捕食,寄生,共生などいろいろな生物相互間の密接な関係をなしには語れません。ヒトはこの百年あまりの間にテクノロジーによる進化を遂げ病原微生物による感染症から逃れる手段すなわち免疫と化学療法を見つけました。しかし,微生物側も負けてはいません。これまで知られていなかった新しい感染症の発生や細菌における高度薬剤耐性の出現などの対抗手段で応じ,21 世紀が到来した今日もなお人知との競争が続いています。この研究分野においては,動物やヒトの感染症の原因となる病原体に関する未解決の問題について,今どうなのか,なぜそうなったのか,これからどうしたらいいのかを分子生物学のレベルで探求しています。

1)神経変性疾患の一つであるプリオン病(伝達性海綿状脳症)は,牛海綿状脳症(BSE)やヒトのクロイツフェルト・ヤコブ病などがあります。プリオン病においては,全ての哺乳類が元々持っている「細胞型」プリオンタンパク質が変化し,「異常型」プリオンタンパク質が検出され,異常型プリオンタンパク質に本疾患の伝達能力があるのが最大の特徴です。本研究分野では,哺乳類が本来持っている「細胞型」プリオンタンパク質が健常な生体内において一体どのような代謝経路に関係しているのかを研究しています。

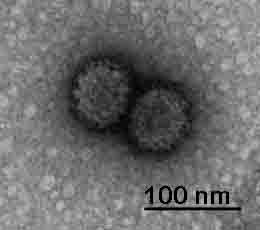

2)イバラキ病は1959年日本で初めて報告された嚥下障害を主徴とする牛の感染症(致死率〜20%)で,家畜伝染病予防法の届出伝染病です。その原因であるイバラキウイルスは茨城県下の発病牛から最初に分離され,セドレオウイルス科オルビウイルス属,流行性出血病ウイルス群に属する事が明らかとなりました。現在、日本ではワクチン接種によりイバラキ病の発生は抑えられています。しかし,ほぼ毎年,感染モニタリング用の「おとり牛」でのイバラキウイルスに対する抗体の陽転が確認され,また2013年には鹿児島県下の牛がイバラキ病を発症しており,今後もアウトブレイクが起こる可能性は否定できません。さらにイバラキウイルスと異なる血清型の流行性出血病ウイルスによるイバラキ病様疾病が2015年や2019年に起こっており、イバラキ病ワクチンが効かないウイルスに対する対策が求められています。本研究分野では,イバラキウイルスをはじめとする流行性出血病ウイルス群が,どのように牛に感染・増殖し,病気を起こすのかを,様々な手法を用いて研究しています。